Der Hausbau gehört zu den größten Projekten, die ein Paar gemeinsam anpacken kann. Es geht um viel mehr als nur um Grundrisse und Fassaden. Mit jeder Entscheidung rund ums Eigenheim steht auch die Beziehung selbst auf dem Prüfstand: Wer übernimmt welche Verantwortung? Wie werden finanzielle Fragen geregelt? Und wie geht man mit Stress oder unvorhergesehenen Problemen um?

Das eigene Zuhause zu planen ist ein emotionaler Prozess – einer, der Nähe schaffen kann, aber auch Konflikte freilegt. Für viele Paare ist es der erste Moment, in dem langfristige Vorstellungen konkret werden: Wie möchte man leben, wohnen, alt werden? Was bedeutet Sicherheit – materiell, aber auch emotional? Und was passiert, wenn die Träume nicht deckungsgleich sind?

Was auf Instagram nach Kaffeetasse-im-Fensterbrett-Romantik aussieht, ist in Wirklichkeit eine Herausforderung mit vielen Reibungsflächen – aber auch eine große Chance. Wer frühzeitig ehrlich über Wünsche, Erwartungen und Grenzen spricht, hat gute Karten. Und wer klug plant, kann am Ende nicht nur ein Haus bauen, sondern etwas, das hält: Vertrauen, Zusammenhalt – und ein Fundament für viele Jahre.

Der Traum vom Eigenheim – Warum Paare bauen wollen

Der Wunsch nach einem eigenen Zuhause ist für viele Paare mehr als ein Bauvorhaben – er steht für ein Lebensmodell. Ein Haus bedeutet Unabhängigkeit, Verlässlichkeit und Selbstverwirklichung. Vor allem in Lebensphasen, in denen Kinder geplant oder bereits geboren sind, steigt der Wunsch nach stabilen Wohnverhältnissen spürbar.

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendid Research gaben rund 64 % der befragten Paare an, dass sie langfristig ein eigenes Haus besitzen möchten. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Wunsch in der Altersgruppe zwischen 30 und 45 – also genau in der Lebensphase, in der familiäre und berufliche Weichen gestellt werden. Aber warum eigentlich bauen – und nicht kaufen oder mieten?

Mehr als nur Quadratmeter: Der emotionale Faktor

Oft steht hinter dem Bauwunsch ein tiefes Bedürfnis nach Kontrolle, Selbstbestimmung und Zukunftssicherheit. Ein Neubau ermöglicht es, die eigenen Vorstellungen kompromisslos umzusetzen – vom Grundriss über die Materialwahl bis zur Gartengestaltung. Gleichzeitig wird das gemeinsame Projekt zur Bühne: Hier zeigt sich, wie gut ein Paar zusammen plant, entscheidet, verhandelt.

In vielen Fällen ist der Hausbau auch ein symbolischer Schritt: das sichtbare Bekenntnis zur Partnerschaft, zur gemeinsamen Zukunft. Ein Gegenentwurf zum unsteten Mietverhältnis, zur anonymen Stadtwohnung, zur beruflichen Flexibilität. Die eigenen vier Wände stehen für etwas Dauerhaftes – vielleicht auch für ein Stück Verlässlichkeit in Zeiten, die sich oft unsicher anfühlen.

Was das Eigenheim für Paare attraktiv macht

Nicht selten ist es eine Kombination aus ökonomischen, emotionalen und praktischen Gründen, die den Ausschlag gibt – auch wenn die Gewichtung je nach Lebensphase variiert.

Typische Gründe, warum Paare sich für den Hausbau entscheiden:

- Gestaltungsfreiheit: Endlich so wohnen, wie man möchte – ohne Vorgaben vom Vermieter

- Platz für Familie: Ein eigenes Kinderzimmer, ein Garten, Rückzugsmöglichkeiten

- Vermögensaufbau: Statt Miete zahlen, Vermögen schaffen – mit Blick auf die Altersvorsorge

- Unabhängigkeit: Keine Eigenbedarfskündigung, keine Mieterhöhungen

- Gemeinsames Projekt: Etwas schaffen, das bleibt – emotional und materiell

- Sicherheit: Ein Ort, an den man zurückkehren kann – vor allem mit Kindern

Unterschiedliche Erwartungen – ein unterschätzter Risikofaktor

So einig sich Paare in der Entscheidung für den Hausbau auch sein mögen: Die Vorstellungen vom Wie und Wofür klaffen oft auseinander. Während einer auf Raum und Zweckmäßigkeit achtet, denkt die andere an Ästhetik und Gemütlichkeit. Solche Differenzen sind normal – können aber zum Problem werden, wenn sie zu spät zur Sprache kommen. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig zu klären, welche Motive und Bedürfnisse wirklich hinter dem Bauwunsch stehen – bei beiden.

Gemeinsam planen: Kommunikation ist der Schlüssel

Planen ist mehr als Zettel und Zeichnungen – es ist ein Gespräch. Oder besser: eine Serie vieler Gespräche. Der Bau eines Hauses verlangt Entscheidungen in allen erdenklichen Bereichen – von der Wahl des Grundstücks bis zur Steckdosenplatzierung. Wer diese Entscheidungen dauerhaft im Konsens treffen will, muss reden. Und zwar nicht irgendwann, sondern von Anfang an – klar, strukturiert und offen.

Was trivial klingt, ist in der Praxis oft die erste Hürde: Ungleich verteilte Entscheidungsfreude, unterschwellige Erwartungen oder unausgesprochene Vorbehalte schleichen sich ein. Nicht jede Diskussion eskaliert – aber viele schwelen. Dabei lässt sich die meisten Spannungen bereits in der frühen Planungsphase vermeiden, wenn Paare bestimmte Prinzipien beherzigen.

Die häufigste Ursache für Stress liegt nicht im Grundriss

Was Paare im Bauprozess oft stresst, ist nicht die Technik – sondern das Zwischenmenschliche. Wer entscheidet über die Küche? Wie teuer darf das Bad wirklich sein? Warum wird plötzlich ein Arbeitszimmer gewünscht, das vorher nie Thema war?

In vielen Fällen sind diese Fragen gar nicht das eigentliche Problem. Sie sind nur der Auslöser. Denn der wahre Konflikt liegt tiefer: fehlende Absprachen, unklare Prioritäten oder unausgesprochene Rollenverteilungen. Je früher solche Dinge angesprochen werden, desto reibungsloser läuft der gesamte Bauprozess. Das unterstreichen auch Experten – so ist sich Tobias Beuler, der Gründer von fertighausexperte.com, sicher:

"Der größte Fehler beim Hausbau ist nicht die falsche Wandfarbe, sondern die fehlende Abstimmung zwischen den Partnern – je besser Paare vorab reden, desto reibungsloser läuft der Bau."

— Tobias Beuler, Gründer von fertighausexperte.com

Wie gute Kommunikation den Unterschied macht

Ein funktionierender Dialog bedeutet nicht, dass beide immer dasselbe wollen. Es heißt vielmehr, dass man Wünsche, Bedenken und Grenzen aktiv thematisiert – auch wenn sie unbequem sind. Wer gemeinsam baut, trifft Entscheidungen unter Zeitdruck, mit begrenztem Budget und oft unter Einfluss Dritter (Handwerksfirmen, Familie, Architekt). Diese Konstellation kann belastend sein – oder verbindend. Es kommt darauf an, wie man mit ihr umgeht.

Klare Kommunikation bedeutet dabei nicht nur, dass man sich regelmäßig abstimmt. Es bedeutet auch, dass man zuhört, nachfragt und gemeinsame Ziele formuliert. Und manchmal eben auch: dass man etwas zurückstellt, weil es für die Partnerschaft wichtiger ist als für das Bauvorhaben.

5 Kommunikationsfehler, die beim Hausbau Probleme machen

- Unausgesprochene Erwartungen: Wer glaubt, der andere "weiß schon, was ich meine", liegt oft daneben.

- Machtspielchen: Wenn einer sich durchsetzt, nur um "zu gewinnen", bleibt der andere irgendwann außen vor.

- Dauervermeidung von Konflikten: Harmonie um jeden Preis führt nicht zu besseren Ergebnissen, sondern zu Frust.

- Unklare Zuständigkeiten: Wenn beide "alles machen", fühlt sich am Ende oft einer alleinverantwortlich.

- Fehlender Rückblick: Was wurde schon entschieden – und was noch nicht? Ohne Übersicht eskaliert der Detailwahn.

Klar ist: Hausbau bedeutet Stress – aber Stress muss nicht zur Krise führen. Wer regelmäßig spricht, Meinungsverschiedenheiten zulässt und einen strukturierten Umgang mit Entscheidungen findet, macht den Bau zur gemeinsamen Aufgabe – nicht zum Beziehungstest.

Finanzen, Verträge & Verantwortung: Wenn's ernst wird

Irgendwann kommt der Moment, in dem die Bauidee auf Papier und Konto trifft. Dann geht es nicht mehr um Wohnträume, sondern um Zahlen, Verträge und Verantwortlichkeiten. Und spätestens hier entscheidet sich, wie tragfähig die gemeinsame Planung wirklich ist.

Die rechtlichen und finanziellen Grundlagen eines Bauvorhabens sind komplex – besonders dann, wenn Paare unverheiratet sind, ungleich verdienen oder unterschiedliche Vorstellungen von Sicherheit haben. Was viele nicht wissen: Wer gemeinsam baut, haftet oft auch gemeinsam – selbst wenn nur einer unterschreibt.

Warum Klarheit über Eigentum und Kreditverantwortung so wichtig ist

Ein Hausbau bringt hohe Investitionen mit sich – oft über Jahrzehnte hinweg. Ohne klare Regelungen kann das zum Problem werden, insbesondere bei Trennung, Krankheit oder unerwarteten Änderungen im Lebensverlauf. Wichtig ist deshalb, rechtzeitig zu klären:

- Wer wird Eigentümer – einer oder beide?

- Wer unterschreibt den Bau- und Kreditvertrag?

- Was passiert bei Trennung – wer bleibt, wer zahlt?

Solche Fragen wirken auf den ersten Blick unromantisch. In Wahrheit schaffen sie Sicherheit – für beide Seiten. Denn was in guten Zeiten nicht besprochen wird, kann in schwierigen Momenten teuer werden.

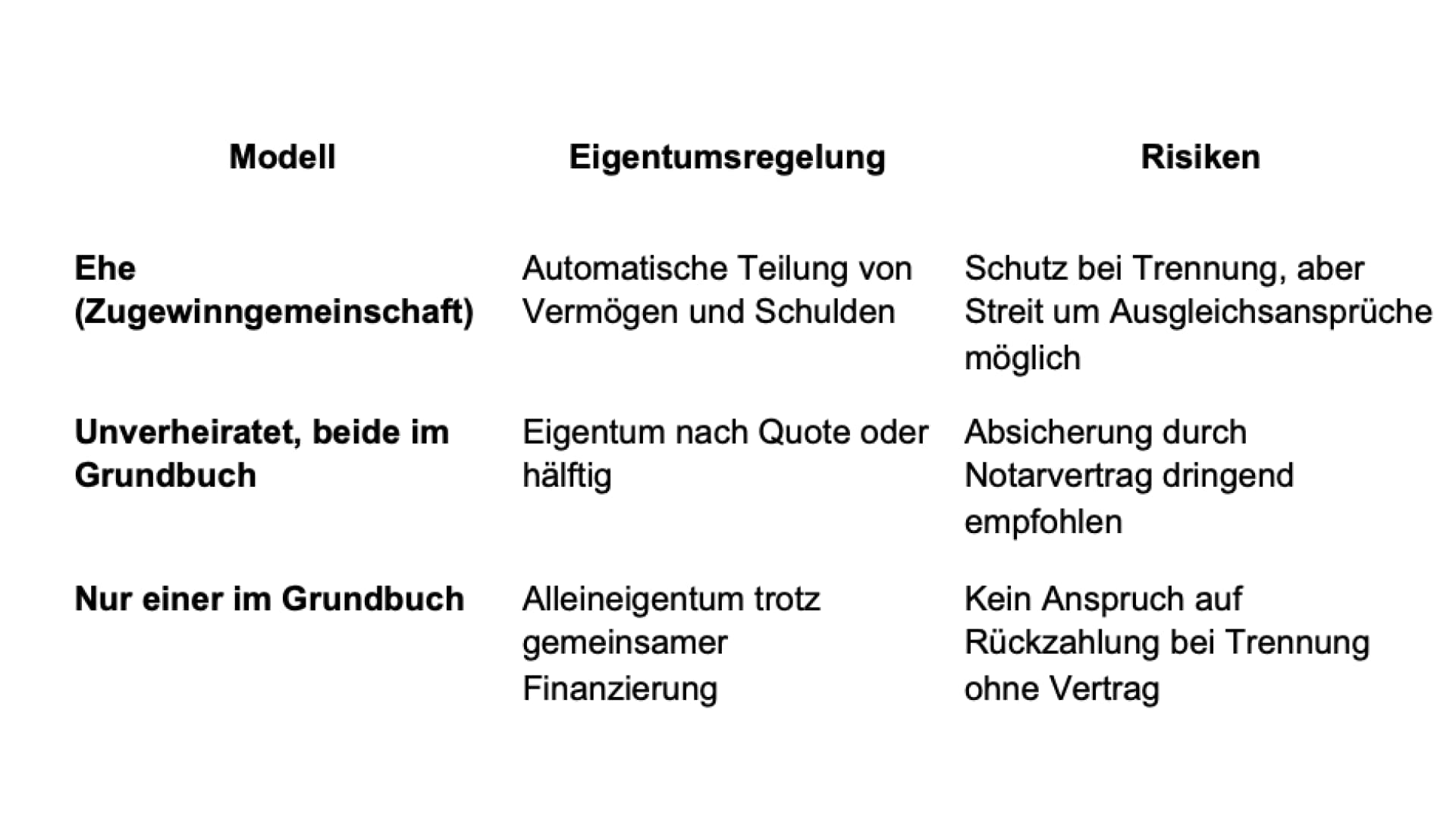

Was das Grundbuch wirklich bedeutet

Viele Paare gehen davon aus, dass mit der gemeinsamen Finanzierung auch das Eigentum automatisch geteilt ist. Ein Irrtum. Wer nicht im Grundbuch steht, hat auch kein rechtlich gesichertes Eigentum – unabhängig davon, wie viel Geld oder Zeit in das Projekt geflossen ist.

Tipp: Auch unverheiratete Paare können (und sollten) gemeinsam ins Grundbuch eingetragen werden – idealerweise mit prozentualem Anteil, entsprechend der Investition.

Ehe, Partnerschaft, Alleineigentum – was zählt beim Hausbau?

Auch die Bank will Sicherheit – und stellt Fragen

Wer gemeinsam ein Darlehen aufnimmt, muss auch gemeinsam haften. Das bedeutet: Fällt einer der beiden Partner aus, übernimmt der andere die volle Verantwortung. Banken verlangen in der Regel beide Unterschriften – oder erklären exakt, wer als Kreditnehmer und wer als Mitdarlehensnehmer gilt.

Ein häufiger Fehler: Ein Partner übernimmt die komplette Finanzierung, der andere steuert "nur" Eigenleistung oder Ausstattung bei. Ohne vertragliche Vereinbarung ist das schwer nachzuweisen – und kann zu erheblichen Ungleichgewichten führen.

Worauf Paare bei Finanzierung und Verträgen achten sollten

- Grundbuch klären – Wer als Eigentümer gilt, muss eingetragen sein.

- Notarvertrag prüfen – Vor allem bei unverheirateten Paaren unerlässlich.

- Bau- und Kreditverträge lesen (lassen) – Im Zweifel durch Anwalt oder Verbraucherzentrale.

- Absicherung im Trennungsfall einbauen – Etwa durch Rückzahlungs- oder Wohnregelungen.

- Risikolebensversicherung abschließen – Falls ein Partner ausfällt, ist der andere geschützt.

Sobald aus Skizzen und Gesprächen konkrete Verträge werden, geht es um Verantwortung – gemeinsam und individuell. Wer sich hier gut aufstellt, schafft eine stabile Basis für alle weiteren Schritte.

Typische Konflikte & wie man sie vermeidet

Stress beim Hausbau ist fast unvermeidlich. Aber Konflikte müssen nicht zwangsläufig zur Zerreißprobe werden. Viele Paare erleben Phasen, in denen Entscheidungen zäh werden, Diskussionen eskalieren oder Schweigen sich ausbreitet. Der Grund liegt selten nur in Baufragen – sondern häufig in ganz anderen Themen, die plötzlich mit am Tisch sitzen.

Wenn der Streit nicht über Fliesen geht

Oft entzünden sich Konflikte an scheinbaren Kleinigkeiten: Die Wahl der Küchenfronten. Der Standort der Waschmaschine. Das Budget fürs Gäste-WC. Was wie ein banaler Entscheidungsprozess aussieht, ist in Wahrheit oft ein Stellvertreter für tieferliegende Spannungen – etwa ungleiche Prioritäten, Rollenbilder oder Machtverhältnisse innerhalb der Beziehung.

Ein klassisches Beispiel: Einer der beiden will unbedingt ein großes Arbeitszimmer, obwohl klar ist, dass das Budget knapp ist. Der andere fühlt sich übergangen oder nicht ernst genommen. Solche Situationen lassen sich nicht mit Argumenten allein lösen – sondern nur, wenn beide Partner offenlegen, warum ihnen etwas wichtig ist.

Der Einfluss von außen: Familien, Firmen, Fristen

Nicht zu unterschätzen sind auch die externen Faktoren. Verzögerungen auf der Baustelle, fehlerhafte Lieferungen, Zeitdruck durch Kündigung der alten Wohnung – all das schlägt sich auf das Privatleben nieder. Und wenn dann noch Eltern, Freunde oder Kollegen ungefragt Ratschläge geben, wird die Dynamik schnell unübersichtlich. Manche Konflikte entstehen also gar nicht zwischen den Partnern – sondern durch den Druck von außen, der zwischen ihnen landet.

Die 7 häufigsten Hausbau-Konflikte – und wie man sie abfängt

- Budgetüberschreitung

Tipp: Einen Puffer von 10–15 % einkalkulieren – und gemeinsam abstimmen, was bei Bedarf gestrichen wird. - Unterschiedliche Designvorstellungen

Tipp: Moodboards oder Begehungen in Musterhäusern helfen, visuelle Sprache zu vereinheitlichen. - Zeitmangel bei Entscheidungen

Tipp: Regelmäßige Planungstermine setzen – wie Meetings, aber mit Kaffee statt Laptop. - Ein Partner übernimmt zu viel Verantwortung

Tipp: Aufgaben bewusst aufteilen – auch wenn's nur symbolisch ist. - Einfluss durch Schwiegereltern oder Freunde

Tipp: Klare Grenzen ziehen und Meinungen anhören, aber nicht übernehmen. - Ungleichgewicht bei Investitionen (Geld vs. Zeit)

Tipp: Offene Gespräche darüber, was beide als Beitrag empfinden – nicht alles ist mit Geld zu messen. - Fehlende Rückzugsräume während der Bauzeit

Tipp: Kleine Pausen vom Projekt schaffen – mal ein Wochenende ohne Hausgespräche einbauen.

Konflikte lassen sich nicht komplett vermeiden, aber sehr wohl entschärfen. Oft hilft schon das Bewusstsein, dass solche Spannungen normal sind – und dass sie nicht bedeuten, dass etwas falsch läuft. Wichtig ist, wie man damit umgeht: mit Geduld, Struktur und gegenseitigem Respekt.

Vom Bau zum Beziehungsbooster?

So sehr der Hausbau auch an den Nerven zerren kann – er bietet zugleich die Chance, als Paar zu wachsen. Ein gemeinsames Ziel, das langfristig angelegt ist, verändert die Perspektive. Man muss sich abstimmen, Entscheidungen gemeinsam tragen, Kompromisse aushandeln und in Stresssituationen Haltung bewahren. Was zunächst nach Belastung klingt, kann sich als Fundament für Vertrauen, Respekt und Teamgeist erweisen.

Denn während des Bauprozesses lernen viele Paare Seiten aneinander kennen, die im Alltag bislang kaum zum Vorschein kamen. Wie jemand unter Druck reagiert, ob Absprachen eingehalten werden, wie konstruktiv mit Rückschlägen umgegangen wird – all das sind Situationen, die im "normalen" Leben oft gar nicht auftreten. Und doch sind sie entscheidend, wenn es um langfristige Stabilität und emotionale Sicherheit geht.

Ein Projekt, das zusammenschweißt – oder spaltet

Die Erfahrung zeigt: Der Hausbau ist ein Beziehungsspiegel. Wer vorher gut miteinander umgehen konnte, wird in der Regel auch im Bauprozess Lösungen finden. Wer jedoch auf unausgesprochene Konflikte baut, läuft Gefahr, dass diese in der Hitze des Projektstresses eskalieren.

Interessant ist dabei: Auch Paare, die bereits länger zusammenleben, berichten nach einem erfolgreichen Bauprojekt häufig von einer neuen Form der Verbundenheit. Gemeinsam eine Vision umsetzen, an einem Ort bauen, der wirklich "ihrer" ist – das schafft Stolz, Nähe und ein Gefühl von Wirksamkeit.

Nicht zuletzt entsteht auch ein gemeinsames Erinnerungsarchiv: Die Stunden beim Fliesen-Aussuchen, der erste Rohbaubesuch, die improvisierten Gespräche über Steckdosenhöhen im Baumarkt – es sind genau diese Erlebnisse, die später zu Anekdoten und Beziehungsgeschichte werden.

Was Paare gestärkt aus dem Hausbau mitnehmen können

- Besseres Verständnis für Stärken und Schwächen

– Wer plant, sieht, wie der andere denkt, fühlt, priorisiert. - Erfahrung in gemeinsamer Entscheidungsfindung

– Nichts trainiert Kompromissbereitschaft so sehr wie eine Budgetgrenze. - Vertrauen in Krisenbewältigung

– Wenn mal etwas schiefläuft, zeigt sich, wie tragfähig die Partnerschaft ist. - Mehr Kommunikation auf Augenhöhe

– Wer regelmäßig verhandelt, lernt auch besser zuzuhören. - Gemeinsames Erfolgserlebnis

– Ein Haus ist sichtbar, greifbar – und bleibt. Das stärkt das "Wir"-Gefühl.

Nicht jede Phase im Bauprozess fühlt sich romantisch an – aber fast jede bietet die Chance, sich als Paar neu kennenzulernen. Wer diese Chancen bewusst nutzt, verlässt das Projekt nicht nur mit einem Schlüssel – sondern mit einer gefestigten Partnerschaft.

Checkliste: 10 Fragen, die jedes Paar vor dem Hausbau besprechen sollte

Bevor die erste Unterschrift gesetzt wird, lohnt sich ein klärendes Gespräch abseits von Katalogen, Kosten und Küchenplanern. Denn viele Konflikte entstehen nicht während des Bauens – sondern durch Dinge, die vorher nicht besprochen wurden. Diese zehn Fragen sind kein Test, sondern ein Werkzeug: Sie helfen dabei, sich selbst und den Partner besser zu verstehen – bevor es ernst wird.

10 zentrale Fragen zur gemeinsamen Klärung

- Was bedeutet "Zuhause" für uns jeweils – Rückzugsort, Statussymbol, Zukunftsinvestition?

- Wer übernimmt welche Aufgaben während der Planung und Umsetzung – bewusst oder automatisch?

- Wie viel Risiko können und wollen wir finanziell tragen?

- Was tun wir, wenn eine Baufirma nicht liefert oder das Budget nicht reicht?

- Welche Kompromisse sind für mich akzeptabel – und welche nicht?

- Wie gehen wir mit Verzögerungen, Stress oder Überforderung um – jede/r für sich?

- Haben wir rechtlich alles abgesichert, auch im Fall einer Trennung?

- Wie viel Zeit wollen wir gemeinsam ins Projekt investieren – und wo ziehen wir Grenzen?

- Wie wichtig ist uns Gestaltung – Stil, Materialien, Ausstattung?

- Worauf freuen wir uns am meisten – und was macht uns Sorgen?

Die Antworten müssen nicht perfekt sein, aber ehrlich beantwortet werden. Wer sich diese Zeit nimmt, spart später nicht nur Nerven – sondern gewinnt Klarheit.

Fazit & Ausblick: Warum Hausbau zu zweit gelingen kann – wenn man mehr als Wände plant

Ein gemeinsamer Hausbau ist nie nur ein technisches Projekt. Er ist eine Bewährungsprobe, ein Lernfeld – und oft auch ein Beziehungsturbo. Wer gut kommuniziert, klare Vereinbarungen trifft und sich selbst wie den Partner ernst nimmt, kann daran wachsen.

Dabei hilft nicht nur Planung, sondern die richtige Haltung: Offenheit, Geduld, Neugier und die Bereitschaft, auch mal loszulassen. Denn nicht jeder Streit muss gelöst, aber viele Themen müssen gehört werden. Und oft zeigt sich: Das, was am meisten nervt, ist genau das, worüber man vorher hätte reden sollen.