Chronische Schmerzen betreffen Millionen von Menschen und stellen nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche Herausforderung dar. Wer über Wochen, Monate oder gar Jahre hinweg unter anhaltenden Schmerzen leidet, erlebt nicht nur körperliches Leid, sondern oft auch emotionale Erschöpfung, sozialen Rückzug und den Verlust von Lebensqualität. Während akute Schmerzen meist eine klare Ursache und einen definierten Behandlungsweg haben, sind chronische Schmerzen häufig diffus, hartnäckig und komplex. Das macht die Suche nach einer geeigneten Therapie nicht selten zu einer Odyssee für die Betroffenen.

Immer mehr Betroffene suchen nach Wegen, ihre Beschwerden nicht nur symptomatisch zu bekämpfen, sondern die Ursachen zu verstehen und langfristig mit den Schmerzen zu leben – oder sie idealerweise zu überwinden. Dabei gewinnt die individualisierte Therapie zunehmend an Bedeutung. Ein pauschaler Behandlungsansatz – etwa durch Standardmedikation – greift oft zu kurz. Vielversprechend ist daher der Ansatz einer Behandlung mit Rezept, der gezielt auf die Lebenssituation, die Schmerzart und die persönlichen Voraussetzungen des Patienten eingeht. Neue Behandlungsmöglichkeiten wie das Cannabis Rezept erweitern die Optionen für Menschen, die auf klassische Schmerzmittel kaum noch ansprechen oder sie nicht vertragen.

Ursachen chronischer Schmerzen erkennen und verstehen

Um Schmerzen erfolgreich behandeln zu können, muss man sie zunächst in ihrem Ursprung begreifen. Chronische Schmerzen sind nicht einfach eine verlängerte Version akuter Beschwerden. Vielmehr handelt es sich um eigenständige Krankheitsbilder, bei denen die Schmerzsignale des Körpers ein Eigenleben entwickeln. Sie bleiben bestehen, obwohl der ursprüngliche Auslöser – etwa eine Entzündung oder eine Verletzung – längst abgeklungen ist. Die Schmerzverarbeitung im Nervensystem ist dann gestört, und es entsteht ein sogenanntes Schmerzgedächtnis, das die Beschwerden weiter aufrechterhält.

Dazu kommt, dass chronische Schmerzen in vielen Fällen nicht nur eine körperliche Ursache haben. Psychosoziale Faktoren wie Stress, Angst, Depressionen oder traumatische Erlebnisse können Schmerzen verstärken oder sogar verursachen. Auch das soziale Umfeld – etwa die familiäre oder berufliche Situation – beeinflusst die Schmerzverarbeitung. Daher ist eine erfolgreiche Therapie immer auch eine Frage der genauen Diagnostik. Nur wer die physische und psychische Dimension der Schmerzen versteht, kann eine zielgerichtete Behandlung beginnen. Neuere medizinische Leitlinien fordern daher einen integrativen Blick auf das Schmerzgeschehen und plädieren für die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen.

"Eine wirksame Schmerztherapie beginnt nicht bei der Tablette, sondern beim Verstehen des Schmerzes selbst."

Diese Haltung bildet den Grundstein moderner Schmerztherapie. Wer lediglich Symptome unterdrückt, läuft Gefahr, das eigentliche Problem zu verschärfen. Erst eine tiefgreifende Analyse – sowohl medizinisch als auch psychologisch – schafft die Basis für eine individuell zugeschnittene Therapie.

Möglichkeiten ärztlich verordneter Therapien: Was bringt wirklich Linderung?

Ärztlich verordnete Schmerztherapien bieten heute ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Neben klassischen Schmerzmitteln wie nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR), Opioiden oder Antidepressiva kommen zunehmend auch innovative Präparate zum Einsatz, die gezielt in die Schmerzverarbeitung des Körpers eingreifen. Besonders bei schwer behandelbaren chronischen Beschwerden lohnt es sich, über den Tellerrand hinauszublicken und neue Wege auszuprobieren – vorausgesetzt, sie werden medizinisch begleitet und verantwortungsvoll angewendet.

Ein wachsendes Interesse gilt dem Cannabis Rezept, das bei bestimmten Schmerzindikationen eine wirksame Alternative darstellen kann. Studien und Erfahrungsberichte zeigen, dass Cannabinoide bei neuropathischen Schmerzen, Spastiken oder chronischen Entzündungsschmerzen für viele Betroffene eine signifikante Verbesserung bringen. Die Wirkung entfaltet sich nicht durch schnelle Schmerzlinderung wie bei einem Schmerzmittel "auf Knopfdruck", sondern eher durch eine langfristige Modulation der körpereigenen Systeme, insbesondere des Endocannabinoidsystems. Dabei ist es entscheidend, dass Dosierung, Präparat und Anwendungsform individuell abgestimmt werden – was nur im Rahmen einer ärztlichen Verschreibung möglich ist.

Dennoch bleiben auch etablierte Medikamente unverzichtbar. In bestimmten Situationen – etwa bei Tumorschmerzen oder nach schweren Operationen – sind starke Schmerzmittel unumgänglich. Die Kunst der Schmerzmedizin besteht darin, verschiedene Mittel sinnvoll zu kombinieren und dabei stets das Risiko von Nebenwirkungen, Abhängigkeit und Übermedikation im Blick zu behalten. Eine gute ärztliche Beratung ist deshalb unerlässlich.

Ergänzende Verfahren und integrative Ansätze

Die rein pharmakologische Schmerzbehandlung stößt bei vielen Patient:innen an ihre Grenzen. Nicht nur wegen der Nebenwirkungen, sondern auch, weil Schmerzen mehrdimensional sind: Sie wirken sich auf das psychische Befinden aus, beeinflussen Bewegungsverhalten, Schlaf und soziale Kontakte. Genau hier setzen ergänzende und integrative Verfahren an. Sie zielen darauf ab, körperliche, psychische und soziale Faktoren gleichermaßen zu berücksichtigen – und sind damit oft der Schlüssel zu einer nachhaltigen Linderung chronischer Beschwerden.

Physiotherapie zählt zu den bewährtesten Begleittherapien in der Schmerzbehandlung. Durch gezielte Übungen, Haltungsschulung und Mobilisationstechniken können Verspannungen gelöst, Bewegungsmuster verbessert und das Vertrauen in den eigenen Körper wiederhergestellt werden. Auch psychotherapeutische Verfahren wie die kognitive Verhaltenstherapie zeigen beachtliche Wirkung: Sie helfen Patient:innen, ihre Aufmerksamkeit vom Schmerz wegzulenken, negative Denkmuster aufzubrechen und Selbstwirksamkeit zu fördern. Gerade bei chronischen Rückenschmerzen oder Fibromyalgie sind solche Ansätze oft wirkungsvoller als Medikamente allein.

Hinzu kommen Verfahren wie Akupunktur, Biofeedback, Achtsamkeitstraining oder TENS-Geräte (Transkutane elektrische Nervenstimulation), die zwar nicht in jedem Fall wirken, aber vielen Patient:innen zusätzliche Linderung verschaffen. Wichtig ist hier weniger die Einzeldisziplin, sondern die Kombination im Sinne eines individuell abgestimmten Therapieplans. Diese Verfahren wirken selten isoliert, sondern entfalten ihre Wirkung besonders dann, wenn sie Teil eines umfassenden Behandlungskonzepts sind.

Einige ergänzende Maßnahmen, die sich in der Praxis bewährt haben:

- Wärmeanwendungen zur Muskelentspannung

- Achtsamkeitstraining zur Emotionsregulation

- Ernährungstherapie bei entzündungsbedingten Schmerzen

- Ergotherapie zur Förderung alltagsrelevanter Funktionen

- Musik- oder Kunsttherapie zur Stärkung der Lebensfreude

Interdisziplinäre Schmerztherapie: Wenn mehrere Fachrichtungen zusammenarbeiten

Besonders bei komplexen Schmerzverläufen zeigt sich, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen ist. Interdisziplinäre Schmerztherapie bedeutet, dass Fachärzt:innen, Psycholog:innen, Physiotherapeut:innen und Pflegekräfte gemeinsam einen Behandlungsplan entwickeln – abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände des Patienten. Diese Form der Behandlung kommt insbesondere in spezialisierten Schmerzkliniken oder ambulanten Zentren zur Anwendung und basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell.

Im Gegensatz zur rein ärztlichen Behandlung fließen hier auch psychologische, soziale und physiotherapeutische Faktoren systematisch in die Therapieplanung ein. Ein Beispiel: Eine Patientin mit chronischen Kopfschmerzen erhält nicht nur Medikamente, sondern wird auch psychologisch betreut, bekommt physiotherapeutische Übungen und lernt Strategien zur Stressbewältigung. Dieses ganzheitliche Vorgehen erhöht nicht nur die Erfolgsaussichten, sondern reduziert auch das Risiko für Chronifizierung und Medikamentenmissbrauch.

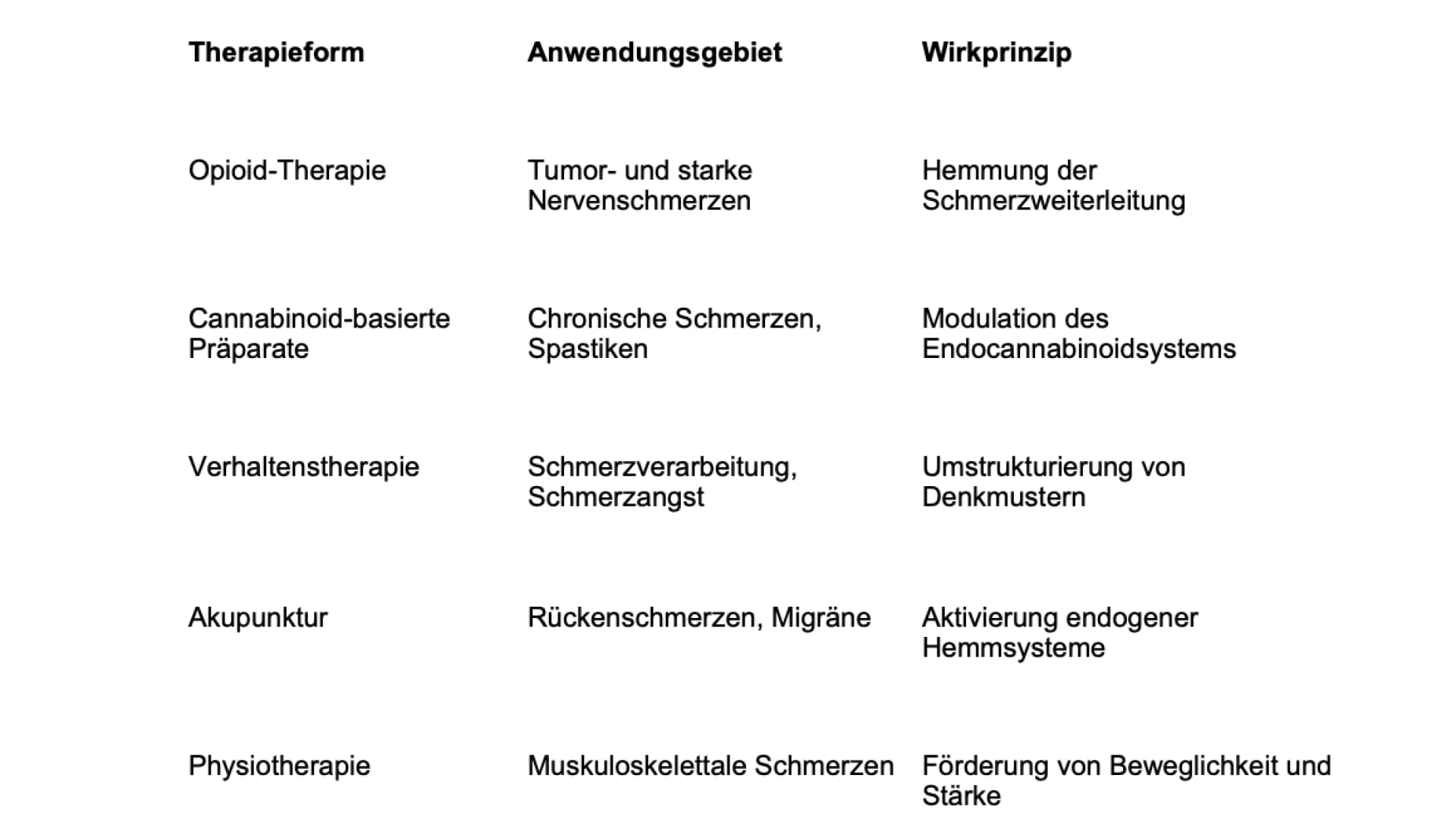

Vergleich verschiedener Therapieformen nach Anwendungsgebiet und Wirkprinzip

Solche Tabellen können helfen, Orientierung zu geben – denn nicht jede Therapieform ist für jede Art von Schmerz geeignet. Entscheidend ist die fundierte Diagnostik und die individuelle Abstimmung mit einem interdisziplinären Team.

Welche Rolle spielt das Rezept? Zugang, Verantwortung und Missverständnisse

Ein Rezept ist auf den ersten Blick nur ein Stück Papier – oder heute zunehmend eine digitale Verordnung. Doch für viele Schmerzpatient:innen stellt es den ersten echten Zugang zu einer gezielten Therapie dar. Es signalisiert, dass der behandelnde Arzt die Beschwerden ernst nimmt und bereit ist, eine medizinisch fundierte Lösung einzuleiten. Besonders bei chronischen Schmerzen kann dieser Moment den Wendepunkt markieren – weg vom Gefühl, "sich nicht ernst genommen zu fühlen", hin zu einer konkreten Perspektive.

Allerdings bringt das Rezept auch Verantwortung mit sich. Es ist keineswegs ein Freifahrtschein, sondern vielmehr Teil eines therapeutischen Gesamtplans. Vor allem bei stark wirksamen Präparaten wie Opioiden oder Cannabis-basierten Medikamenten muss genau abgewogen werden, ob Nutzen und Risiken im Einklang stehen. Auch das Therapieziel muss klar definiert sein: Geht es um Schmerzlinderung, Funktionsverbesserung oder eine Verbesserung der Lebensqualität? Ohne diese Zielklarheit droht die Therapie ins Leere zu laufen oder gar zu schaden. Deshalb ist Aufklärung im Arztgespräch entscheidend – und Patient:innen sollten lernen, die Rolle ihres Rezepts im Behandlungsprozess aktiv mitzugestalten.

Missverständnisse entstehen häufig, wenn Patient:innen eine schnelle Lösung erwarten, aber eine langfristige Strategie notwendig wäre. Ein "Cannabis Rezept" beispielsweise entfaltet seine volle Wirkung nicht innerhalb von Stunden, sondern wirkt über Tage und Wochen hinweg auf körpereigene Systeme ein. Gleichzeitig glauben manche, dass ein Rezept allein genügt, um ein Problem zu lösen. In der Praxis ist das Rezept jedoch nur der Anfang eines längeren, oft auch anstrengenden Prozesses – der jedoch lohnend sein kann, wenn alle Beteiligten eng zusammenarbeiten.

Der Weg zur individuellen Lösung: Worauf es wirklich ankommt

Die wirksame Behandlung chronischer Schmerzen ist selten eine lineare Reise. Vielmehr gleicht sie einem dynamischen Prozess, bei dem Diagnose, Therapie und Alltagsbewältigung immer wieder aufeinander abgestimmt werden müssen. Genau deshalb ist die Behandlung mit Rezept: Wege zu wirksamer Schmerztherapie verstehen ein zentrales Prinzip moderner Medizin: Es geht nicht nur um das richtige Mittel, sondern vor allem um das richtige Vorgehen, die richtige Kombination aus ärztlichem Wissen, therapeutischer Vielfalt und der aktiven Beteiligung des Patienten.

Wer chronische Schmerzen bewältigen will, braucht Mut zur Eigenverantwortung – aber auch die Gewissheit, nicht allein zu sein. Ärztliche Begleitung, Therapieangebote, Unterstützung im sozialen Umfeld und eine stetige Reflexion des eigenen Umgangs mit Schmerz sind die Säulen einer nachhaltigen Therapie. Es hilft, Etappenziele zu setzen, Rückschläge als Teil des Weges zu verstehen und sich regelmäßig neu zu orientieren. Dabei können moderne Hilfsmittel wie Schmerztagebücher, Apps oder Online-Beratungsangebote ebenso unterstützend wirken wie ein gutes Verhältnis zum behandelnden Team.

Entscheidend ist dabei vor allem eines: Offenheit für neue Wege. Was gestern nicht geholfen hat, kann heute – im richtigen Kontext – genau der fehlende Baustein sein. Die Schmerztherapie der Zukunft wird nicht in starren Behandlungsplänen liegen, sondern in flexiblen, lernenden Systemen, die sich dem Leben der Patient:innen anpassen und nicht umgekehrt. Wer bereit ist, diesen Weg aktiv mitzugehen, hat gute Chancen, trotz chronischer Beschwerden ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen.